ГЛАВА 28 АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ГЛАВА 28 АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Значение антисептиков и дезинфицирующих средств очень велико. Их используют при лечении инфицированных ран, поражений микроорганизмами кожных покровов и слизистых оболочек, для обработки воды и пищи, для обеззараживания медицинских инструментов, белья и т.д.

Антисептики и дезинфицирующие средства должны обладать широким спектром действия в отношении бактерий, простейших и грибов, характеризоваться малым латентным периодом действия, высокой активностью, в том числе в присутствии биологических субстратов. Важно, чтобы препараты были химически стойкими и доступными с точки зрения их производства и стоимости.

Важными требованиями к антисептикам являются отсутствие местного отрицательного (например, раздражающего) действия на ткани, минимальная всасываемость с места их нанесения, отсутствие аллергизирующего влияния и низкая токсичность.

Дезинфицирующие вещества не должны повреждать обрабатываемые предметы (изменять окраску, вызывать коррозию металлов и др.). Желательно отсутствие у них неприятного запаха.

Распространенным критерием оценки активности антисептиков является так называемый феноловый коэффициент (соотношение концентраций фенола и испытуемого антисептика, в которых вещества оказывают одинаковый противомикробный эффект).

Механизм действия разных антисептиков и дезинфицирующих веществ неодинаков и может быть связан с денатурацией белка, нарушением проницаемости

1 Термин «химиотерапевтические средства» выделен искусственно, так как действие любого фармакологического препарата представляет собой «химиотерапию», т.е. лечение с помощью химических веществ. Однако этот термин настолько широко распространен, что отказаться от него не представляется возможным.

плазматической мембраны, торможением важных для жизнедеятельности микроорганизмов ферментов.

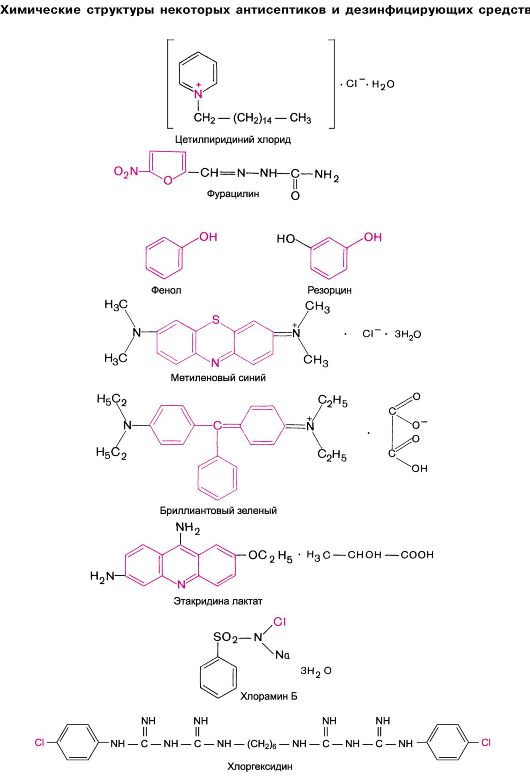

По химическому строению рассматриваемые препараты относятся к следующим группам.

Детергенты Церигель

Производные нитрофурана Фурацилин

Группа фенола и его производных

Фенол чистый Резорцин Деготь березовый

Красители

Бриллиантовый зеленый Метиленовый синий Этакридина лактат Галогеносодержащие соединения

Хлоргексидин Хлорамин Б Раствор йода спиртовой

Соединения металлов

Ртути дихлорид Ртути окись желтая

Серебра нитрат Меди сульфат

Цинка окись Цинка сульфат

Окислители

Раствор перекиси водорода Калия перманганат

Альдегиды и спирты

Раствор формальдегида Спирт этиловый Кислоты и щелочи

Кислота борная Раствор аммиака

Детергенты 1 , или катионные мыла, обладают моющими и антисептически- ми свойствами. Они влияют на многие бактерии и грибы. Одним из таких препа- ратов является церигель. Он содержит катионный детергент - моно-четвертичную аммониевую соль цетилпиридиний-хлорид, а также поливинилбутираль и спирт этиловый. К этой группе относится и роккал, обладающий выраженной поверхностной активностью. Он является моно-четвертичной аммониевой солью. Бактерицидное действие детергентов обусловлено нарушением структуры клеточной мембраны, денатурацией белков и ингибированием ферментов. Применяют детергенты для обработки рук хирурга, стерилизации инструментов 2 , аппаратуры. В обычных концентрациях раздражения тканей они не вызывают.

Детергенты нельзя сочетать с анионными мылами, так как при этом их противомикробная активность падает. Действие детергентов снижается также в присутствии органических веществ.

Важной группой антисептиков являются производные нитрофурана. К ним относится фурацилин (нитрофурал, нитрофуразон) 3 . Нитрофураны обладают широким спектром действия. Они губительно влияют на грамположительные и грамотрицательные бактерии, простейшие.

1 От лат. detergeo - стирать, чистить.

2 При стерилизации металлических предметов требуется добавление противокоррозионных веществ.

3 О других препаратах группы нитрофурана, применяемых в качестве химиотерапевтических средств, см. главу 29.3.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ НЕЛЮБИН (1781-1858).

В начале XIX в. предложил использовать белильную известь в качестве дезинфицирующего средства. В 1847 г. венгерский врач И.Земмельвейс (1818-1865) применил раствор белильной извести для обработки рук медицинского персонала с целью профилактики послеродового сепсиса.

Фурацилин применяют главным образом наружно для обработки ран, кожи, слизистых оболочек, для промывания серозных и суставных полостей. Переносится фурацилин, как правило, хорошо. Иногда он вызывает сенсибилизацию, дерматит.

Группа фенола и его производных включает многие хорошо известные антисептики ароматического ряда. К ним относятся оксибензолы (фенол чистый) и диоксибензолы (резорцин и др.). Фенол действует в основном на вегетативные формы бактерий и грибы. Растворы фенола используют для дезинфекции инструментов, предметов обихода.

Следует учитывать, что токсичный фенол, обладающий высокой липофильностью, легко всасывается с кожи и слизистых оболочек.

Резорцин по антисептическому действию уступает фенолу. В малых концентрациях резорцин обладает кератопластическим свойством, в больших - раздражающим и кератолитическим. Используют его при некоторых кожных заболеваниях (например, при экземе, себорее и др.), при конъюнктивите.

В состав дегтя березового входят фенол и его производные, смолы и другие соединения. Получают препарат при сухой перегонке березовой коры. Деготь березовый обладает противомикробным, кератопластическим, кератолитическим и раздражающим эффектами. Применяют его при лечении ряда кожных заболеваний и чесотки.

Деготь березовый является одной из составных частей линимента бальзамического по А.В. Вишневскому (мазь Вишневского), применяемого при лечении ран, а также мази Вилькинсона, назначаемой при чесотке и грибковых поражениях кожи.

К группе красителей относится ряд соединений различного химического строения. Наиболее широко применяется производное трифенилметана бриллиантовый зеленый. Иногда используют производное фенотиазина метиленовый синий и производное акридина этакридина лактат.

Особенно чувствительны к красителям грамположительные кокки.

Бриллиантовый зеленый является высокоактивным и относительно быстродействующим антисептиком. В присутствии белков эффективность его снижается. Применяется наружно, в основном при гнойных поражениях кожи (пиодермиях).

Метиленовый синий (метилтиония хлорид, метиленовый синий) уступает по активности бриллиантовому зеленому. Применяют его наружно в качестве антисептика, внутрь при инфекциях мочевыводящих путей, а также внутривенно при отравлении цианидами. Эффективность в последнем случае объясняется тем, что метиленовый синий (в больших дозах) переводит гемоглобин в

метгемоглобин, который вступает в связь с цианидами, образуя нетоксичный цианметгемоглобин.

Этакридина лактат (риванол) окрашен в желтый цвет. Активность у него достаточно высокая, но действие развивается медленно. Применяют его наруж-

но и для промывания инфицированных полостей (плевры, брюшины), мочевого пузыря, матки.

Галогеносодержащие антисептики представлены препаратами, содержащими хлор и йод. Наиболее активны антисептики, содержащие элементарные галогены или освобождающие их. Важное значение имеет образование хлорноватистой кислоты (HOCl), являющейся сильным окислителем. Одним из препаратов, отщепляющих хлор, является хлорамин Б, обладающий антисептическими и дезодорирующими 1 свойствами. Его применяют для обеззараживания выделений больных (например, при брюшном тифе, холере, туберкулезе и др.), предметов обихода, неметаллического инструментария, а также для обработки рук и инфицированных раневых поверхностей.

К числу эффективных хлорсодержащих антисептиков относится производное бигуанида хлоргексидин (хибитан). Он оказывает антибактериальное и фунгицидное действие. Применяется для обработки рук хирурга, операционного поля, ран, мочевого пузыря, а также для стерилизации инструментов. При обработке рук хирурга возможны сухость кожи, дерматиты.

К хлорсодержащим препаратам относится также пантоцид, используемый для обеззараживания воды.

В качестве антисептика широко используется раствор йода спиртовой, который характеризуется также раздражающим и отвлекающим действием.

Кроме того, к препаратам, содержащим элементарный йод, относится раствор Люголя (состоит из 1 части йода, 2 частей калия йодида и 17 частей воды), применяемый для смазывания слизистой оболочки глотки и гортани при воспалительных процессах.

Значительное число антисептиков представлено соединениями (солями) металлов.

Механизм противомикробного действия солей металлов в низких концентрациях связывают с блокированием сульфгидрильных групп ферментов микроорганизмов. В больших концентрациях в зависимости от характера металла и кислотного остатка, концентрации соли, степени ее диссоциации и растворимости могут возникать различные местные эффекты: вяжущий, раздражающий, прижигающий (некротизирующий).

Местное действие солей металлов связано с денатурацией белков. Образующиеся при этом альбуминаты могут быть плотными и рыхлыми. В первом случае на поверхности ткани образуется пленка, ткань уплотняется, воспаление уменьшается; эта картина типична для вяжущего действия. При более глубоком проникновении вещества происходит раздражение клеток и нервных окончаний. Крайним проявлением является прижигающее действие солей металлов. Последнее тем выраженнее, чем более растворимы альбуминаты.

По растворимости образующихся альбуминатов в воде и биологических жидкостях металлы можно расположить в следующий ряд: Pb, ... Al, Zn, Cu, Ag, ... Hg.

У солей свинца наиболее выражено вяжущее действие (образуют плотные альбуминаты), у солей ртути - прижигающее. Одновременно в этом ряду от свинца к ртути нарастает противомикробная активность.

В качестве антисептиков наибольший интерес представляют соли металлов, расположенных в правой части ряда, особенно ртути и серебра.

1 От лат. de - устранение, odor - запах.

Из солей ртути в роли антисептиков применяют следующие препараты:

а) хорошо растворимый в воде ртути дихлорид (сулема) - HgCl 2 ;

б) нерастворимые в воде ртути амидохлорид (ртуть осадочная белая) - HgNH 2 Cl и ртути окись желтая (ртуть осадочная желтая) - HgO.

Хорошо растворимый и диссоциирующий ртути дихлорид обладает высокой противомикробной активностью. Препарат применяют для обработки кожи рук, посуды, помещений и т.д. Для дезинфекции металлических предметов он непригоден, так как вызывает коррозию металлов. В присутствии белков активность ртути дихлорида падает, поэтому для обеззараживания выделений больных, содержащих белковые компоненты, препарат не применяют. Он оказывает выраженное раздражающее действие, в связи с чем для обработки кожи рук может быть использован лишь эпизодически. Следует также учитывать, что ртути дихлорид очень токсичен. Осложняющим моментом является способность вещества проникать через кожу и слизистые оболочки.

Ртути окись желтую чаще всего используют при инфекционных поражениях глаз (при конъюнктивите, кератите). Ртути амидохлорид назначают обычно при кожных заболеваниях типа пиодермии.

Острое отравление ртутными соединениями, как правило, связано со случайным или преднамеренным приемом внутрь ртути дихлорида. Оно проявляется болями в области живота, рвотой, диареей (результат прижигающего действия на слизистую оболочку пищеварительного тракта), а также изменениями со стороны ЦНС (возбуждение, сменяющееся угнетением) и сердечно-сосудистой системы (острая недостаточность сердца, коллапс). Через 2-4 дня нарастает симптоматика, связанная с некротическими изменениями со стороны почек («сулемовая почка») и пищеварительного тракта (стоматит, язвенный колит). Такая локализация поражений объясняется тем, что основной путь выведения ртутных соединений - через почки, а также толстую кишку и слюнные железы.

Лечение острого отравления ртути дихлоридом заключается прежде всего в предупреждении всасывания препарата. С этой целью промывают желудок, вводят в него раствор антидота ртутных соединений унитиола (содержит сульфгидрильные группы, связывающие ртуть). Иногда вводят уголь активированный, небольшие объемы растворов вяжущих веществ, молоко, яичный белок. Промывание желудка следует проводить с большой осторожностью, так как ртути дихлорид повреждает слизистую оболочку пищевода и желудка. Затем на- значают слабительные средства, а также сифонные клизмы с раствором унитиола. Для инактивации всосавшегося препарата унитиол вводят внутривенно. При легкой и средней тяжести отравления эффективен форсированный диурез. При выраженном отравлении, особенно при нарушении функции почек, приходится прибегать к гемодиализу и перитонеальному диализу, проводимым на фоне внутривенного введения унитиола и тетацин-кальция 1 (CaNa 2 ЭДTA).

В случае хронического отравления ртутными препаратами (так называемый меркуриализм 2) поражаются слизистая оболочка полости рта (стоматит), а также ЦНС, кроветворение и др. Чаще всего это результат профессионального отравления, связанного с работой с ртутными препаратами. В связи с этим первым и основным мероприятием является устранение источника отравления. В качестве ан-

1 Образует с ртутью комплексные соединения. 2 От греч. mercurius - ртуть.

тидотов используют унитиол, а также тетацин-кальций, натрия тиосульфат. Кроме того, принимают меры к ускорению выведения вещества из организма, проводят также симптоматическую терапию.

Из препаратов серебра используют серебра нитрат (ляпис; AgNO 3), протаргол (серебра протеинат) и колларгол (серебро коллоидальное). Они обладают противомикробным, вяжущим и противовоспалительным эффектами. Их применяют в офтальмологии (при конъюнктивите, бленнорее), для орошения ран, промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Кроме того, серебра нитрат в высоких концентрациях и в палочках применяют наружно как прижигающее средство при эрозиях, язвах, избыточной грануляции, а также при трахоме.

В качестве антисептиков и вяжущих средств в офтальмологии применяют также меди сульфат (медный купорос; CuSO 4 5H 2 O), цинка сульфат (ZnSO 4) 1 . При трахоме используют специальные глазные карандаши, содержащие меди сульфат, калия нитрат, квасцы и камфору. Растворимые соли (меди сульфат и цинка сульфат) могут быть использованы для спринцевания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

К группе окислителей относятся перекись водорода (H 2 O 2) и калия перманганат (калий марганцовокислый; KMnO 4). Они обладают антисептическим и дезодорирующим эффектами. Принцип действия обоих препаратов заключается в высвобождении кислорода.

При нанесении на ткани в присутствии белков перекись водорода под влиянием каталаз расщепляется с выделением молекулярного кислорода.

H 2 O 2 → 2H + O 2

Однако окислительная и, следовательно, противомикробная активность молекулярного кислорода незначительна. Большее значение имеет в данном случае механическое очищение ран, язв, полостей, что связано с выделением пузырьков кислорода и образованием пены. Перекись водорода обладает также дезодорирующими свойствами. Действует препарат кратковременно. Кроме того, перекись водорода способствует остановке кровотечений.

Калия перманганат в присутствии органических веществ отщепляет атомарный кислород.

2KMnO 4 + H 2 O - 2KOH + 2MnO 2 + 3O

Антисептическое действие атомарного кислорода выражено в большей степени, чем молекулярного. Он обеспечивает противомикробный и дезодорирующий эффекты, а образующаяся марганца окись (MnO 2) - вяжущий. В больших концентрациях калия перманганат оказывает раздражающее и прижигающее действие.

Применяют препарат в растворах для полосканий, спринцеваний, орошения ран, обработки ожоговых поверхностей, промывания желудка в случае отравления морфином, фосфором и др.

К антисептикам относятся также некоторые соединения из группы альдегидов и спиртов. Одним из представителей альдегидов является раствор формальдегида (формалин; содержит 36,5-37,5% формальдегида - HCHO). Он обладает сильными противомикробными и дезодорирующими свойствами. Его применяют в качестве дезинфицирующего средства, а также для обработки кожи при потливости. Под влиянием раствора формальдегида происходит уплотнение эпидермиса (в связи с денатурацией белков), в результате чего потоотделение уменьшается. Препарат оказывает выраженное раздражающе действие.

1 В главе 1; 1.2 см. также неорганические вяжущие средства (препараты алюминия, висмута).

Выраженными противомикробными свойствами обладает спирт этиловый. Его применяют для дезинфекции инструментов, обработки рук хирурга, операционного поля. Противомикробная активность спирта этилового повышается с увеличением его концентрации. Однако для обеззараживания кожи лучше пользоваться 70% спиртом этиловым, который проникает в более глубокие слои эпидермиса, чем 95% 1 .

В качестве антисептиков может быть использован ряд кислот и щелочей. Так, для промывания слизистых оболочек и полоскания полости рта иногда назначают раствор кислоты борной (H 3 BO 3). Ее можно применять также накожно в мазях и присыпках. Однако противомикробная активность кислоты борной низкая.

К антисептикам из группы щелочей относится раствор аммиака (нашатырный спирт; NH 4 OH; содержит 9,5-10,5% аммиака). Его 0,5% раствор применяют для обработки рук хирурга. Кроме того, он может быть использован ингаляционно для рефлекторной (с рецепторов верхних дыхательный путей) стимуляции центра дыхания 2 .

Препараты

1 О резорбтивном действии спирта этилового см. главу 6.

2 См . раздражающие средства.

Лекарственные средства, обладающие противомикробным действием подразделяются на 2 группы:

1 – не обладающие избирательностью противомикробного действия, они губительно влияют на большинство микроорганизмов (антисептики и дезинфицирующие лекарственные средства).

2 – противомикробные лекарственные средства избирательного действия (химиотерапевтические средства).

Антисептики и дезинфицирующие средства – группа ЛС, которые способны задерживать рост, развитие или вызывать гибель микроорганизмов в окружающей больного среде или на поверхности его тела.

Антисептики – (anti- против; septicas – гнилостный). Это группа лекарственных средств, которые применяются с целью устранения патогенных микробов в ране (кожа, слизистые оболочки) в ЖКТ и мочевыводящих путях. В зависимости от концентрации оказывают бактериостатическое или бактерицидное действие в зависимости от концентрации.

Дезинфицирующие лекарственные средства – служат для обеззараживания медицинского инструментария, посуды, помещений, аппаратуры и т.д. Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленный на предупреждение попадания инфекции в рану, в организм в целом или для предупреждения распространения инфекции.

Провести резкую границу между антисептиками и дезинфицирующими средствами не всегда возможно, т.к. многие вещества в низких концентрациях используют как антисептики, а в более высоких – для дезинфекции.

Требования, предъявляемые к антисептикам и дезинфицирующим ЛС.

Должны обладать широким спектром действия;

Должны иметь малый латентный период действия;

Должны обладать высокой активностью;

Должны быть химически стойкими;

Доступность и дешевизна;

Отсутствие местного раздражающего или аллергизирующего действия на ткани;

Минимальная всасываемость с места их нанесения;

Низкая токсичность.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Лекция №1. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Лекция... ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ... Фармакология греч Pharmacon лекарство наука изучающая взаимодействие химических соединений биологического и небиологического происхождения с...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Взаимодействие препарата с рецепторами.

Рецептор – это белок или гликопротеид, обладающий высокой чувствительностью и сродством к определенному химическому соединению, в том числе и ЛС.

Агонист – ЛС, которое при вз

Виды действия лекарств.

Основное – такое действие лекарства, на которое рассчитывает врач при его применении.

Нежелательное: - побочное;

- аллергическое;

- токсическое.

Виды доз.

Пороговая – это минимальная доза ЛС, которая вызывает какой-либо биологический эффект.

Среднетерапевтическая – доза препарата, которая вызывает оптимальный леч

Пути введения ЛС в организм.

От пути введения препарата в организм зависит:

- скорость и полнота доставки ЛС в очаг болезни;

- эффективность и безопасность применения лекарств, т.е. без осложнений фармакотера

Характеристика отдельных этапов фармакокинетики.

1. Всасывание (абсорбция) - процесс поступления лекарства из места его введения в системный кровоток при внесосудистом введении.

Скорость всасывания ЛС зависит от:

Биотрансформация (метаболизм).

Один из центральных этапов фармакокинетики и основной путь детоксикации (обезвреживания) ЛС в организме.

В биотрансформации принимают участие: печень, почки, легкие, кожа, плацента.

Выведение (экскреция).

Является завершающим этапом фармакокинетики, в процессе которого лекарство в виде метаболитов или в неизмененном виде выводятся из организма с одним из экскретов. Чаще всего ЛС выводятся из организ

Лекарственные средства, влияющие на мускарин- и никотинчувствительные холинорецепторы.

Лекарственные стредства, стимулирующие м- и н- холинорецепторы (м,н – холиномиметики).

К веществам этой группы относятся ацетилхолин (АХ) и его аналоги. В

Антихолинэстеразные средства.

Инактивация медиатора АХ осуществляется в основном ферментом ацетилхолинэстеразой (АХЭ), которая локализуется в значительных количествах у мест выделения АХ, в постсинаптической мембране, что спосо

Лекарственные средства, влияющие на никотиночувствительные холинорецепторы

Н-холинорецепторы имеют разнообразную локализацию и принимают участие в:

- передаче эфферентных импульсов в вегетативных ганглиях;

- передаче эфферентных импульсов в мозговом слое

Механизм действия курареподобных веществ

АХ, выделяющийся в момент перехода импульса с двигательного нерва на мышечное волокно, резко увеличивает проницаемость мембраны. В результате наступает деполяризация концевой пластинки. В

Показания к применению адреналина.

1. Местно как кровоостанавливающее средство при операциях в отоларингологии);

2. как противовоспалительное средство при насморке (остром, аллергическом),

3. в глазной практике ка

НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ.

Анальгетические средства (от греч. аn – отрицание, algos - боль) – это группа ЛС, которые избирательно подавляют болевую чувствительность без выключения сознания и других видов чувствительн

Механизм действия наркотических анальгетиков.

Он обусловлен взаимодействием НА с опиатными рецептороми, расположенными приимущественно в пресинаптических мембранах и играющих тормозную роль. Степень сродства НА к опиатному рецептору пропорцион

Фармакодинамика.

(на примере морфина)

1. Эффекты со стороны ЦНС:

- анальгезия;

- седативный (снотворный) эффект;

- угнетение дыхания;

- снижение температуры тела;

Побочные эффекты.

1. Со стороны ЖКТ:

- гастропатия:

- тошнота;

- тяжесть и боль в эпигастрии;

- снижение аппетита;

- рвота;

- понос;

- гастрит;

Формы эпилепсии.

1. Grand mal - большие судорожные приступы, которые характеризуются генерализованными судорожными реакциями, сопровождающимися клонико-тоническими судорогами, потерей сознания,

Механизмы действия.

- Угнетают процессы возбуждения нейронов, препятствуют иррадации эпилептогенного очага.

- Усиливают тормозные влияния в ЦНС, повышают ГАМК-ергическую передачу.

Фар

Побочные эффекты противоэпилептических средств.

1. Диспепсические расстройства (тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастрии);

2. привыкание (наиболее выражено у фенобарбитала и дифенина);

3. токсическое действие на кровь: эозинофил

Средства, оказывающие ДОФА-ергическое влияние.

· Предшественники дофамина:

- леводопа.

· Средства, которые усиливают влияние дофамина в синаптической щели:

- мидантан.

· Средства, стимулирующ

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА.

Психотропные средства – это препараты, которые изменяют (нормализуют) психическую и эмоциональную деятельность человека.

Клинические проявления психических заболеваний:

Производные дибензодиазепина

- клозапин (азалептин).

Механизм действия нейролептиков.

Оказывают свое действие путем влияния на нейромедиаторы как в головном мозге, так и на пе

Фармакодинамика нейролептиков.

1. Психоседативный эффект (возникает заторможенность, вялость, сонливость, апатия), снижается двигательная активность, развивается коллаптоидное состояние).

2. Антипсихотическое действие (

Механизм действия транквилизаторов.

Бензодиазепиновые транквилизаторы взаимодействуют с одноименными (бензодиазепиновыми) рецепторами. Сила действия препарата пропорциональна его сродству к рецептору.

Точкой приложения бензо

Фармакодинамика.

- Уменьшение раздражительности;

- уменьшение взрывчатости человека (речевой и двигательной несдержанности);

- купирование эмоциональной лабильности (резкий переход от радости к пе

Побочные эффекты.

1. Вегетативные расстройства:

- тахикардия;

- сухость во рту;

- нарушение аккомодации;

- запор;

- уменьшение мочеиспускания.

2. Аллер

Механизм действия ноотропных средств.

В основе механизма действия лежит в изменение биоэнергетических процессов в нервной клетке:

- увеличивается потребление глюкозы и кислорода нейронами;

- усиливается утилизация глю

Механизм действия.

Улучшают метаболизм клеток организма. Бемитил стимулирует активность ферментов глюконеогенеза, что стимулирует аэробные пути деградации глюкозы.

Показания к применению: (с

Блокаторы кальциевых каналов.

Ионы кальция, проходя по своим медленным каналам внутрь клетки, непосредственно участвуют в гладкомышечном сокращении. При блокаде кальциевых каналов с помощью препаратов кальция входит в клетку, м

Механизм действия.

Для объяснения механизма взаимодействия анестетиков с клетками широко привлекаются физико-химические закономерности. Наиболее жизнеспособной оказалась липоидная - теория Овертона-Мейера, усовершенс

Требования к ингаляционным анестетикам.

- Высокая наркотическая активность

- Большая наркотическая широта, т.е. достаточное соотношение концентраций анестетика в крови, вызывающих нужный уровень хирургического наркоза и концентр

Неингаляционные анестетики.

Преимущества неингаляционного наркоза:

- быстрое, незаметное для больного, введение в наркоз с максимальным устранением психической травмы;

- возможнос

Механизмы действия отхаркивающих средств.

- Препараты рефлекторного действия содержат алкалоиды, сапонины, которые раздражают слизистую оболочку желудка. В результате импульс передается к ядрам блуждающего нерва, а от них через эфферентные

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ.

Сердечные гликозиды – это безазотистые вещества растительного происхождения, которые имеют в своей основе стероидное ядро, оказывающие высокоспецифичное тонизирующее действие на сердце и составляющ

Средства, влияющие на адренергическую иннервацию сердца

(нейротропные средства):

· Препараты с успокаивающим действием:

- седативные средства;

- снотворные средства (в небольших дозах);

- транк

Симпатолитики.

Обладают более выраженным гипотензивным эффектом. Резерпин оказывает нейролептическое действие. После применения симпатолитиков гипотензивный эффект наступает через 1-3 суток.

a -адрено

Механизм действия ингибиторов карбоангидразы

Фермент карбоангидраза участвует в синтезе угольной кислоты из СО2 и Н2О.

карбоангидраза

СО2 + Н2О ® Н2СО3 Угольн

Средства, применяемые при отеке легких.

Отек легких – синдром, спровождающийся повышением АД в легочных капиллярах в результате:

- затруднения оттока крови из сосудов малого круга (левожелудочковая недостаточность);

Физиология проводящей системы сердца.

В сердце имеется группа клеток, способных генерировать ритмичные импульсы, распространяющиеся на другие клетки. Основной водитель ритма – водитель ритма 1-го порядка – синоатриальный узел (узел Кис

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ.

Кровь – жидкая ткань организма, в которой находятся:

- форменные элементы;

- плазма (белки, факторы гемокоагуляции, антигемокоагуляционные факторы).

Наруш

Другие стороны фармакодинамики гепарина.

- Противовоспалительное действие за счет угнетения хемотаксиса нейтрофилов, угнетение активности лизосомальных протеаз;

- противоатеросклеротическое действие – влияет на обмен липидов, сти

Противопоказан при повышенной гемокоагуляции и ИМ.

ЛС, влияющие на процессы фибринолиза.

Фибринолиз – процесс ферментативного расщепления фибрина тромба, приводящий к его разрушению.

Контрикал. Снижает активность протеолитических ферментов (трипсина, профибринолизина и др.). Действие аналогично кислоте аминокапроновой.

Антиагреганты.

Препараты, угнетающие начальный процесс тромбообразования – агрегации – склеивание тромбов и адгезию – прикрепление

ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.

В основе развития атеросклероза лежат следующие патогенетические процессы:

- нарушение липидного обмена, в основном холестерина;

- повреждение эндотелиальных клето

Побочные эффекты.

1. Тошнота;

2. рвота;

3. через 2 –3 недели могут появиться симптомы гиповитаминоза, связанного с нарушением всасывания жирорастворимых витаминов (А, D, Е) и это требует дополнител

Побочные эффекты.

1. Диспепсия;

2. нарушение функции печени;

3. мышечные боли;

4. кожные высыпания.

Линетол. Представляет собой смесь эфиров ненасыщенных жирных кислот, пре

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Гормон происходит от греческого слова hormao – побуждать, возбуждать, приводить в движение.

Гормональные препараты – это группа лекарственных средств, которые содерж

Принципы механизмов действия препаратов нестероидной природы.

Эти препараты являются гидрофильными соединениями и, следовательно, внутрь клетки проникать не могут. Поэтому нестероидный (белок или пептид) гормональный препарат в организме, при контакте с клетк

Фармакодинамика инсулина.

Основными клетками-мишенями для инсулина являются клетки печени, мышц и жировой ткани. Сахароснижающий эффект инсулина проявляется за счет его действия на различные виды обмена:

1. Угле

Показания к применению инсулина.

1. Инсулинзависимый сахарный диабет (сахарный диабет I-го типа);

2. часто используется как анаболическое средство (усиливает все виды обмена, особенно углеводный) при следующих патологичес

Фармакодинамика

1. Углеводный обмен:

- стимулируют глюконеогенез;

- снижают вход глюкозы в клетку;

- вызывают гипергликемию и глюкозурию – формируется латентная форма сахарного ди

Минералокортикоиды.

Дезоксикортикостерона ацетат (ДОКСА) – это синтетический аналог природного минералокортикоида коры надпочечников 11-дезоксикортикостерона.

Основные показания к применению

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.

Противовоспалительные средства–это группа препаратов, которые угнетают процессы асептического воспаления в различных его фазах: альтерации, экссудации, нарушение микроциркул

Препараты, применяемые при аллергии замедленного типа.

· Иммунодепрессанты:

- глюкокортикоиды;

- противоопухолевые препараты.

· Средства, уменьшающие альтерацию тканей:

- НПВС;

- СПВС.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ.

Иммунофармакология - раздел фармакологии, который изучает взаимодействие лекарственных средств и иммунной системы человека.

Основная задача иммунофармакологии – изучение влияния

Противопоказания.

1. Угнетение функции кроветворения;

2. выраженная нефро- и гепатопатия.

2. острые инфекции;

3. беременность.

Иммуностимуляторы – это лекарст

Противопоказания.

1. Лихорадочные состояния;

2. подозрение на вирусную инфекцию.

Продигиозан. В настоящее время широкого применения не находит. Используется в эксперимен

Фармакологические свойства.

1. Регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме;

2. оказывают противомикробное действие, которое зависит от:

- степени диссоциации;

- свойств аниона;

- ра

Щелочи.

К этой группе препаратов относят оксиды, соли, имеющие щелочные свойства.

Натрия гидрокарбонат – применяют местно для полосканий и спринцеваний.

При приеме внутрь обладает

Фармакодинамика.

Антисептики и дезинфицирующие ЛС могут оказывать как бактериостатическое, так и бактерицидное действие. Активность препарата зависит от многих факторов:

- от чувствительности возбудителя;

Основные принципы химиотерапии.

- Химиотерапевтические средства назначаются только тогда, когда нельзя без них обойтись;

- при выборе химиотерапевтического средства необходимо исходить из чувствительности к нему возбудит

Основные принципы применения антибиотиков.

1. Точно поставленный диагноз в плане:

- выяснения локализации очага инфекции;

- установления типа возбудителя;

- прогнозирования чувствительности микроорганизмов к антиб

Побочные эффекты.

1. Аллергические реакции: сыпь, эозинофилия, анафилактический шок;

2. раздражающее действие в месте введения;

3. нейротоксичность (вплоть до появления судорог, чаще у детей);

ДНК и РНК

Механизм основан на структурном сходстве с ПАБК, которая необходима для синтеза ДГФК. Сульфаниламиды конкурентно вытесняют фолиевую кислоту из процесса синтеза и не могут выполнять функцию ПАБК. В

Фармакокинетика.

Всасывание. Незначительно в желудке и в основном в тонком кишечнике. Уже через 30 минут после введения САА обнаруживаются в моче. Биодоступность 70-90%.

Био

Механизм действия.

В основе механизма действия комбинированного препарата лежит принцип нарушения синтеза нуклеиновых кислот в двух точках:

1– на уровне включения ПАБК в синтез ДГФК;

2– на уровне об

Побочные эффекты.

1. Способность к кумуляции.

2. Окрашивают экскреты в желтый цвет.

3. Производные хинолона:

· 1-е поколение:

- налидиксова

Принципы химиотерапии туберкулеза.

Лечение должно быть длительным, непрерывным, контролируемым (определение концентрации препаратов в крови). Одновременно назначают 2-3 препарата, для достижения желаемого эффекта и снижения ве

Фармакокинетика.

Всасывание. Хорошо адсорбируется из ЖКТ, биодоступность – 80%, максимальная концентрация в крови через 1-2 часа.

Распределение. Хорошо проникает во все органы и ткани. Максим

Побочные эффекты.

1. Высокая гепатотоксичность, особенно у лиц с заболеванием печени, у больных алкоголизмом, у пожилых людей;

2. тромбоцитопения аутоиммунного происхождения – лечение проводят под контролем

ЛС, действующие на условно-патогенные грибы (кандидомикозы).

- полиеновые, антибиотики;

- препараты азолов;

- декамин.

Азолы –эта группа лекарств включает производные имидазола и триазола.

Широко ис

Побочные эффекты.

1. Аллергические реакции;

2. диспепсические расстройства;

3. повышение температуры тела;

4. снижение АД;

5. нейротоксичность (тремор, судороги);

6. нефр

Алкилирующие ПОС.

Механизм действия состоит в реакции алкилирования, т.е. блокировании функционально-активных группы SH, NH2, COOH – что приводит к изменению свойств различных ферментативных свойств биосу

Механизм действия.

Являясь структурными аналогами, антиметаболиты способны вступать в конкурентные взаимоотношения с близкими, по строению метаболитами организма, что вызывает дефицит соответствующего метаболита, что

РАДИОПРОТЕКТОРЫ И СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫВЕДЕНИЮ РАДИОНУКЛЕИДОВ ИЗ ОРГАНИЗМА.

Радиационная фармакология – это раздел фармакологии, изучающий влияние фармакологических средств на резистентность организма с целью изыскания эффективных средств терапии и п

Пусковые механизмы действия радиоактивного облучения на организм.

В организме животных и человека нет специализированных рецепторов или анализаторов, которые реагировали бы на радиацию. В литературе описан радиологический парадокс – несмотря на ничтожное воздейст

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

Взаимодействие JIC- изменение фармакологического эффекта одного или нескольких препаратов при одновременном или последовательном их применении.

В зависимости от конечного результата

Виды взаимодействия ЛС.

- Фармацевтическое - до введения в организм;

- фармакокинетическое - на различных стадиях фармакокинетики ЛС (всасывание, связь с белками, распределение, биотрансформация, выведение);

До начала его всасывания.

Взаимодействие ЛС при всасывании в ЖКТ может происходить в любом его отделе, но чаще в желудке или тонкой кишке. Основное значение для клинического эффекта имеет изменение скорости и полноты вса

Выведение из организма.

Главным механизмом взаимодействия ЛС в почках считают конкуренцию слабых кислот и слабых оснований за механизмы активного канальцевого транспорта. В связи с тем, что на степень ионизации вещества б

Методы усиления естественной детоксикации организма.

Очищение желудочно-кишечного тракта. Возникновение рвоты при некоторых видах острых отравлений можно рассматривать как защитную реакцию организма, направленную на выведение то

Методы искусственной детоксикации организма.

Среди методов искусственной детоксикации организма можно выделить три принципиальных явления, на которых они основаны: диализ, сорбция и замещение.

Диализ (от

Антидотная детоксикация.

Уже на рубеже XVIII-XIX веков развитие химии и биологии позволяло предложить для лечебных целей ряд химических препаратов, антидотное действие которых было связано с обезвреживанием токсических в

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

АБ – антибиотик

АД – артериальное давление

АДФ - аденозиндифосфат

АМФ - аденозинмонофосфат

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент

АСК – ацетилсалициловая

Антисептические и дезинфицирующие средства - лекарственные препараты, угнетающие патогенные микроорганизмы на поверхности кожи и слизистых (антисептики) и во внешней среде (дезинфицирующие).

Фармакологические эффекты . Препараты, содержащие хлор, оказывают антисептическое и дезинфицирующее действие, обладают сперматоцидной активностью, имеют дезодорирующие свойства. Водные растворы используют для лечения гнойных ран, обеззараживания кожи и слизистых оболочек, для стерилизации резиновых перчаток и неметаллического инструмента, обеззараживания предметов ухода за инфекционными больными и выделений больных кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Пантоцид в основном используется для индивидуального обеззараживания воды.

Препараты, содержащие йод, имеют выраженный бактерицидный, фунгицидный и спороцидный эффекты. Широко используются в хирургии для первичной обработки операционного поля, обеззараживания рук хирурга и шовного материала. Йодинол кроме этого применяется наружно при хроническом тонзиллите, гнойном отите, озене, хроническом периодонтите, трофических и варикозных язвах, периферических и химических ожогах.

Окислители применяют в качестве антисептических и дезодорирующих средств: для промывания ран, полоскания полости рта и горла при стоматите и ангине , смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, спринцецеваний и промываний в гинекологической и урологической практике. .

Препараты, содержащие кислоты и щелочи, применяют наружно как антисептические, отвлекающие, раздражающие, кератолитические средства. Бензилбензоат действует токсически на чесоточных клещей, обладает антипедикулезной активностью. Пиоцид применяют в стоматологической практике при язвах инфекционно - воспалительного происхождения, гипертрофии сосочков, отслойке дееневого края, амфодонтозе I и II степени. Таблетки «Трацетин» применяют в качестве местного противозачаточного средства (калия гидротартрат; входящий в состав таблеток, создает во влагалище кислую среду (pH 3,4 -3,6), которая оказывает сперматоцидное действие).

Меди сульфат применяют при конъюнктивитах, для промываний при уретритах и вагинитах. 5-й % раствор используют при ожогах кожи фосфором, в качестве специфического антидота при отравлениях белым фосфором, принятым внутрь.

Цинка сульфат применяют как антисептическое и вяжущее средство при конъюнктивитах, хроническом катаральном ларингите, для спринцеваний при уретритах и вагинитах. Цинка окись применяют наружно в виде присылок, мазей, паст для лечения дерматитов, язв, опрелостей и др.

Препараты свинца используют только наружно при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, фурункулах, карбункулах.

Раствор формальдегида и лизоформ применяют как дезинфицирующие и дезодорирующие средства для мытья рук, обмывания кожи ног, при повышенной потливости, для спринцеваний и дезинфекции инструментов.

Ферезол, в связи с наличием у него сильного прижигающего действий, применяют (только в лечебных учреждениях!) для удаления сухих мозолей, бородавок, остроконечных кондилом кожи и папиллом.

Фенилсалицилат (как и гексаметилентетрамин, является пролекарством) расщепляется в щелочном содержимом кишечника, высвобождает салициловую кислоту и фенол, которые, выделяясь частично из организма почками, дезинфицируют мочевыводящие пути.

Ваготин проявляет бактерицидный и трихомонацидный эффекты, ускоряет эпителизацию, оказывает местное сосудосуживающее действие. Применяют только местно при эрозиях и воспалениях шейки матки и влагалища, воспалениях уретры.

Препараты из группы красителей применяют наружно с целью профилактики и лечения заболеваний в хирургической, гинекологической, урологический, офтальмологической, дерматологической, оториноларингологической практике. .

Детергенты применяют для обработки рук хирурга и операционного поля, для обеззараживания шовного и хирургического материалов, резиновых перчаток, медицинских инструментов, приборов и оборудования из металла, стекла, пластмассы, резины, а также для химической стерилизации и консервации костно-сухожильных трансплантантов. Кроме этого, этоний применяют при трофических гнойных язвах, при трещинах сосков, прямой кишки, при зудящих дерматозах, при стоматитах, гингивитах, язвах роговицы, кератитах, отитах и др. Мыло зеленое, спирт мыльный и спирт мыльный сложный применяют наружно для Лечения заболеваний кожи.

Механизмы, действия. Механизм действия препаратов, содержащих хлор, состоит в хлорирующем и окислительном действии. Растворяясь в воде, хлор образует хлористоводородную кислоту и хлорноватистую кислоту. Вступая в реакцию с белковыми соединениями, соединения типа хлораминов легко отдают атомарный хлор, который денатурирует белки и разрушает клеточные мембраны микробной клетки. Кроме этого, хлорноватистая кислота в свою очередь, разлагаясь, выделяет атомарный кислород, который окисляет ряд жизненно важных ферментов микробной клетки.

Механизм действия йода на микробные клетки состоит в угнетении жизненно важных ферментных систем, окислении активных белковых комплексов -и коагуляции белка.

Механизм действия окислителей сводится к окислению белков протоплазмы микробной клетки, ее ферментных систем и нарушению этим нормального процесса окислительно-восстановительных процессов микроорганизмов .

Механизм действия кислот основан на их способности денатурировать белки, что приводит к необратимым изменениям в протоплазме микроорганизмов . Сила противомикробного эффекта неорганических кислот зависит от концентрации водородных (Н+) ионов и связана со степенью диссоциации кислот. Легко диссоциирующие- серная, соляная и азотная кислоты обладают наиболее сильным противомикробным эффектом. Органические кислоты обладают способностью проходить сквозь клеточные оболочки микробов в виде недиссоциированных молекул. Диссоциация их происходит в глубине клетки, вызывая денатурацию протоплазмы микробов . Их противомикробная активность значительно ниже, чем у неорганических кислот.

Механизм действия щелочей заключается в денатурации белков микробной клетки. Продукты денатурации имеют рыхлую структуру, сравнительно легко могут растворяться теми же щелочами. Поэтому щелочи глубже, чем кислоты, проникают в ткани и оказывают антисептическое действие даже в растворах, содержащих белок.

Механизм действия солей тяжелых металлов обусловлен их способностью денатурировать белки и блокировать сульфгидрильные группы тиоловых ферментов микроорганизмов . Соли тяжелых металлов, взаимодействуя с белками микробной клетки, образуют солеподобные соединения - альбуминаты и свободную кислоту. Альбуминаты, осаждаясь, создают большую концентрацию солей тяжелых металлов. В зависимости от концентрации препаратов они могут вызвать бактерицидный или бактериостатический эффекты.

Механизм действия препаратов группы формальдегида и спирта этилового основан на способности их денатурировать белки протоплазмы микробной клетки.

Механизм действия препаратов группы фенола состоит в способности денатурировать белки протоплазмы микробной клетки (бактерицидный эффект). В небольших концентрациях фенол блокирует ферментативную активность дегидрогеназ и оказывает бактериостатический эффект.

Механизм действия препаратов дегтя, смол, продуктов переработки нефти, минеральных масел, синтетических бальзамов основан на денатурации ими белков протоплазмы микробной клетки. Причем сила противомикробного эффекта зависит от содержания в их составе количества фенола.

Механизм действия производных нигрофурана связан t наличием в их структуре нитрогруппы (-NO2), которая в микробной клетке восстанавливается в аминогруппу. Восстановленные формы препаратов угнетают активность клеточных макромолекул и транспорт электронов в микробной клетке. Вызывают разрыв и мутацию ДНК, нарушая ее биологическую функцию. Кроме того, окисляют ряд энзимных систем микроорганизмов, что ведет к угнетению роста и размножения микроорганизмов.

Производные 8-оксихинолина нарушают синтез белка микробной клетки, задерживая их рост и размножение.

Механизмы противомикробного действия препаратов природного происхождения обусловлены содержанием в них биологически активных веществ, проявляющих бактериостатический и бактерицидный эффекты (фитонциды, алкалоиды, флавоноиды и др.).

Проблемы комбинированного применения лекарственных средств

Медицинская статистика свидетельствует, что для лечения «среднего» больного в стационаре ему параллельно назначают от 4 – 6 до 10 и более разных лекарств. Амбулаторным больным лекарств назначают меньше, но, как правило, тоже несколько – в зависимости от характера патологии. Некоторые лекарства с собственным коммерческим названием тоже содержат комбинацию из нескольких препаратов фиксированного состава. Оправдание комбинированному лечению очевидно: необходимость повлиять на разные звенья патологического процесса, что позволяет добиться лучших результатов и одновременно понизить дозы каждого из компонентов. Несмотря на все разумные аргументы, мировой опыт медицины свидетельствует, что наибольшее число осложнений связано именно с полипрагмазией, т. е. с одновременным и недостаточно обоснованным (по выбору компонентов и дозам) назначением нескольких сильнодействующих веществ без учета их взаимодействия в условиях организма данного больного и наличия заболеваний, сопутствующих основному, возрастных и иных условий. Согласно статистике, число различных осложнений фармакотерапии растет пропорционально числу принимаемых лекарств.

При совместном применении нескольких лекарств следует помнить о том, что они могут изменять как фармакокинетику, так и фармакодинамику друг друга. Выделяют следующие типы взаимодействия лекарственных веществ: 1) фармакокинетическое (при всасывании, связывании с белками плазмы, распределении, биотрансформации и выведении); 2) фармакодинамическое (на уровне рецепторов, ионных каналов, ферментов, фармакологических эффектов и т. д.); 3) возможно также физико-химическое взаимодействие между веществами в средах организма.

Количественная сторона взаимодействия специально изучается экспериментальной и клинической фармакологией. Однонаправленное конечное действие двух или нескольких веществ обозначают термином синергизм.Действие может реализоваться по типу простого сложения однонаправленных эффектов (суммация). Более выгоден другой вариант, когда взаимодействие приводит к взаимному усилению конечного эффекта и превышает сумму эффектов каждого из препаратов – потенцирование. Этот феномен достаточно широко (хотя и не всегда осознанно) используется в медицине и позволяет существенно понизить дозировки каждого из компонентов. К сожалению, и суммация, и потенцирование нередко проявляются не только в лечебном, но и в токсическом взаимодействии препаратов. Последнее служит противопоказанием для их комбинирования и обычно отражено в прилагаемых к лекарству инструкциях и в справочниках.

Наконец, взаимодействие лекарств может протекать по противоположному типу, т. е. приводить к взаимному ослаблению, погашению конечного фармакологического эффекта – антагонизм препаратов. Антагонизм широко используется в медицине для коррекции побочных реакций (он может касаться только их), для лечения отравлений лекарственными средствами и ядами вообще. В последнем случае говорят об антидотном действии. Взаимодействие (и антидотный эффект) иногда может происходить в результате прямого химического связывания (обычно – в ЖКТ) с нейтрализацией или утратой способности всасывания.

Таблица 4

Примеры разного типа взаимодействий лекарственных веществ при комбинированном назначении

Таким образом, взаимодействие лекарственных веществ в организме разнообразно и по характеру, и по механизмам, некоторые примеры его приведены в таблице 4. Несмотря на все эти сложности, комбинированное лечение болезней является определяющей тенденцией современной медицины. Тем не менее, если это возможно, предпочтение всегда следует отдавать монотерапии – лечению одним препаратом. Оно всегда лучше контролируется, дает меньше (и более прогнозируемых) побочных реакций, технически и психологически проще для больного и, как правило, дешевле.

Виды лекарственной терапии

Медицина прошлого не знала истинных причин заболеваний, их патогенеза (механизмов развития); единственно доступными для наблюдения были внешние, конечные проявления – симптомы болезни. Усилия врачей были направлены на поиск лекарств, сглаживающих или временно устраняющих тот или иной синдром (сумма симптомов) страдания. Подобные средства получили название симптоматических, а назначение их – симптоматической терапии. Разумеется, устранение одного или нескольких симптомов болезни как ее внешних, очевидных, конечных проявлений принципиально не может привести к выздоровлению, хотя безусловно полезно, а иногда и спасительно. Поэтому и сегодня при значительном прогрессе в изучении патогенеза разных болезней симптоматическая терапия сохранила свое значение (применение болеутоляющих, противосудорожных, жаропонижающих, сосудосуживающих и многих других препаратов).

Расширение знания причинно-следственных отношений в развитии патологических сдвигов позволяет во многих случаях направленно воздействовать на «узловые» звенья развития процесса, стволовые ветви «древа патогенеза». Поскольку в организме все взаимосвязано, одна причина может порождать несколько следствий, каждое из них может в свою очередь стать причиной ряда вторичных (или третичных) патологических сдвигов и симптомов болезни. Патологический процесс приобретает «ветвящийся» характер. Стратегической целью рациональной фармакотерапии является поиск и применение средств для воздействия на ранние, по возможности, начальные механизмы («стволовые ветви») патогенеза – патогенетическая терапия. Фактически понятным вариантом патогенетической терапии является назначение биогенных или синтетических лекарств, возмещающих дефицит соответствующих метаболитов и регуляторов, ферментов больного организма. Такую терапию принято называть заместительной.

Однако идеалом фармакотерапии является возможность эффективного воздействия на причину болезни – этиотропная терапия. Медицина вооружена пока немногими этиотропными средствами, хотя они имеют исключительное значение. Это химиотерапевтические препараты, убивающие или останавливающие рост возбудителей инфекционных болезней и осложнений.

Установлено, что около 40 – 50 % заболеваний человека вызываются живыми возбудителями. Насчитывается более 1000 различных видов таких возбудителей. Среди них бактерии, спирохеты, риккетсии, хламидии, грибы, простейшие, вирусы. Кроме того, заболевания могут вызываться некоторыми червями (гельминтами) и членистоногими (чесоточный зудень). Для борьбы с живыми возбудителями используются многочисленные лекарственные вещества. Наиболее целесообразно разделить их на следующие группы.

2. Химиотерапевтические средства – предназначены для подавления жизнедеятельности возбудителей в организме человека. Задерживая рост или вызывая гибель живых возбудителей болезни, они не должны нарушать основные функции человеческого организма (макроорганизма).

Антисептические и дезинфицирующие средства

Эмпирические попытки использования хлорной извести, солей тяжелых металлов и спирта для борьбы с гнойными осложнениями в хирургической практике относятся к первой половине XIX века. Спустя полвека были открыты первые химиотерапевтические средства. Однако исключительное значение последних в современной медицине не означает отказа от применения с профилактическими и лечебными целями антисептиков. Эти два направления в борьбе с инфекционными болезнями и осложнениями взаимно дополняют друг друга. Основные различия между антисептическими и химиотерапевтическими препаратами представлены в таблице 5.

Таблица 5

Сравнительная характеристика антисептических и химиотерапевтических средств

Разделение препаратов на антисептики и дезинфицирующие средства имеет относительное значение. Многие из антисептиков в более высоких концентрациях используются для дезинфекции помещений, белья, посуды. В качестве антисептиков могут использоваться некоторые химиотерапевтические средства (фурацилин, диоксидин). Для применения антимикробных средств в качестве антисептиков важно, чтобы они не раздражали ткани. Эти вещества широко применяются при кожных заболеваниях (примочки, смазывания), в офтальмологии (капли, промывания), хирургии (промывание и орошение ран, обработка рук и операционного поля, лечение ожогов и т. п.), гинекологии и урологии (спринцевание, промывание мочевого пузыря и т. п.). В соответствии со способом применения антисептики назначаются в форме растворов, мазей, эмульсий, суспензий.

Антисептики и дезинфицирующие средства представлены соединениями разных химических групп, поэтому принята химическая классификация препаратов (табл. 6).

Таблица 6

Классификация антисептиков и дезинфицирующих средств

Примечание. В скобках указаны названия (синонимы) аналогичных препаратов, выпускаемых разными фармацевтическими фирмами.

Применявшиеся ранее препараты ртути в связи с высокой токсичностью исключены из реестра лекарственных средств РФ.

Галогенсодержащие соединения. В медицине широко применяются вещества, содержащие хлор, - хлорная известь, хлорамин . В водных растворах они легко образуют хлорноватистую кислоту (HClO), дальнейшие превращения которой зависят от рН среды. При кислой и нейтральной реакции HClO способна распадаться с освобождением атомарных хлора и кислорода. Хлор вступает в соединение с аминогруппами белков бактерий и делает невозможным образование водородных связей между полипептидными цепями. Кислород взаимодействует с белками микробной клетки, окисляет и коагулирует их. Вторичная структура и функция белков нарушаются.

В щелочной среде хлорноватистая кислота диссоциирует с образованием гипохлоритного иона (ClO −), который обладает свойствами окислителя. Его антимикробная активность меньше, чем у атомарных хлора и кислорода: при повышении рН с 6 до 10 эффективность хлоротдающих соединений падает в 10 раз. К хлоротдающим препаратам чувствительны бактерии, вирусы и амебы; менее чувствительны – кислотоустойчивые палочки, в частности туберкулезная. Последнее обстоятельство следует учитывать при дезинфекции материала, зараженного ТБК (туберкулезной бациллой Коха).

На одежду все хлоротдающие вещества оказывают обесцвечивающее действие. Они обладают также дезодорирующими свойствами (устраняют различные неприятные запахи). В сухом виде все они неэффективны, поэтому применение, например, порошка хлорной извести (засыпка выгребных ям, пола в туалетах и т. п.) лишено смысла. Хлорсодержащие вещества используются главным образом для дезинфекции, так как они раздражают ткани. Лишь хлорамин применяют как антисептик для мытья рук в инфекционной и других клиниках, для промывания ран.

Противомикробный эффект хлорсодержащих соединений определяется наличием активного (легко отщепляемого) хлора. Чем выше его содержание, тем более эффективен препарат.

Препараты йода также коагулируют белки, оказывая сильный восстанавливающий эффект. Они применяются лишь в качестве антисептиков. Спиртовой раствор йода («настойка йода») применяется для обработки рук хирурга и операционного поля, для смазывания мелких порезов кожи. Раствор Люголя представляет собой раствор йода в водном растворе калия йодида, применяется для обработки слизистых оболочек глотки и гортани при простудных заболеваниях и воспалительных процессах (хронический тонзиллит и т. п.).

В последнее время в медицинскую практику введены комплексные соединения йода с высокомолекулярными поверхностно-активными веществами («носителями йода») – йодофоры (йодинол, йодовидон, йодонат) . В качестве «носителей йода» используются: в составе йодинола – поливиниловый спирт, йодовидона (бетадин, йод-повидон) – поливинилпирролидон, йодоната – другие поверхностно-активные вещества. Преимущества йодофоров перед спиртовым раствором йода состоят в том, что они растворимы в воде, обладают высокой бактерицидной и спороцидной активностью, не раздражают кожу и не вызывают аллергических реакций, не оставляют следов окраски. Обработка рук хирурга и операционного поля йодовидоном или йодонатом в течение двух минут обеспечивает стерильность на 1 – 1,5 ч. Обеззараживание кожи достигается двукратным смазыванием этими препаратами. Йодинол и йодовидон применяются для обработки слизистых оболочек рта и носоглотки (смазывания, промывания, орошения), при лечении инфицированных ран, ожогов, трофических язв (примочки).

Кислородотдающие вещества (окислители). При контакте с тканями происходит разложение этих веществ с освобождением атомарного кислорода, обладающего сильными окисляющими свойствами. При разложении перекиси водорода роль катализатора выполняют каталазы. Так как в гнойной ране имеется достаточное количество этих ферментов, процесс разложения идет именно в той среде, где присутствуют и размножаются микроорганизмы. Атомарный кислород действует на них бактерицидно. Кроме того, при разложении перекиси водорода образуется значительное количество молекулярного кислорода, который в виде пузырьков выделяется из раны, механически очищая ее. Следует иметь в виду, что перекись водорода разведенная (3 % раcтвор) оказывает довольно короткое и относительно слабое антимикробное действие. Образующийся кислород плохо проникает в ткани и оказывает лишь поверхностное действие. Концентрированный раствор (27,5 – 31 %) перекиси водорода (пергидроль) используется для приготовления из него разведенного 3 % раствора.

Перманганат калия молекулярного кислорода не освобождает и оказывает лишь антисептическое действие. Однако он является более сильным окислителем, так как от его молекулы в кислой среде отделяется 5 атомов, а в щелочной – 3 атома кислорода. Большинство бактерий погибает в пределах часа при воздействии перманганата калия в разведении 1: 10 000 (0,01 % раствор). Антисептический эффект сильно ослабляется в присутствии белка. Разложившийся неактивный раствор перманганата калия приобретает бурый цвет.

Используются кислородотдающие антисептики для обработки ран, полоскания рта и горла. Перманганат калия (0,02 – 0,1 % раствор) применяется также для промываний и спринцеваний при гинекологических и урологических воспалительных заболеваниях, а также для промывания желудка при отравлениях.

Детергенты (поверхностно-активные вещества). Впоследние годы эта группа антисептиков разрабатывается особенно интенсивно. Сюда относятся органические соединения, содержащие один или два положительно заряженных атома азота (катионные детергенты), некоторые соединения имеют отрицательный заряд (анионные детергенты).

Катионные детергенты (хлоргексидин, дегмицид, церигель, роккал, мирамистин) более активны против микроорганизмов, имеющих в целом отрицательный заряд. Несколько слабее действуют анионные детергенты (мыло зеленое). Подобные вещества обладают способностью сильно понижать поверхностное натяжение на границах раздела фаз (среда – оболочка микробной клетки; вода – воздух и т. п.). В результате этого резко страдает структура и проницаемость цитоплазматической мембраны микроорганизмов и они погибают.

Катионные детергенты высокоактивны в отношении бактерий, грибов, некоторых простейших и вирусов. Они проявляют сильное антисептическое и моющее действие. В белковой среде (гной и т. п.) их активность снижается. Все детергенты хорошо растворимы в воде, почти лишены запаха и в применяемых разведениях не вызывают раздражения тканей, обладают малой токсичностью.

Детергенты имеют широкое применение как антисептики и как дезинфицирующие средства: а) для стерилизации хирургических инструментов (хлоргексидин, роккал ), дезинфекции предметов ухода за больными и помещений (роккал, мыло зеленое ); б) для обработки рук хирурга (церигель, дегмицид, хлоргексидин, роккал ) и операционного поля (дегмицид, хлоргексидин, роккал ); в) для промывания ран, мочевого пузыря, профилактики венерических болезней – сифилиса, гонореи, трихомониаза (хлоргексидин, мирамистин ). Катионные детергенты нельзя сочетать с анионными (мыла), так как при этом их противомикробная активность снижается.

Соединения тяжелых металлов. Тяжелые металлы (ртуть, серебро, цинк, медь и др.), связываясь с белками микробной клетки, образуют альбуминаты и осаждают (коагулируют) белки. При этом они оказывают быстрое и сильное бактерицидное действие. В месте применения соединений тяжелых металлов (на слизистых оболочках, в ране, на коже) также образуется альбуминат различной плотности (в зависимости от вида металла и концентрации препарата) и могут возникать различные эффекты: вяжущий (цинк), раздражающий и прижигающий (серебро, медь). Эти виды действия соединений металлов будут рассмотрены в другом разделе учебника.

Некоторые из металлов проявляют необычную для антисептиков высокую активность в отношении определенных микроорганизмов. Так, например, к препаратам ртути и висмута особенно чувствительны бледные спирохеты, к солям серебра – кокки. Этим металлам присуще химиотерапевтическое действие наряду с антисептическим. Механизм избирательного действия двухвалентных металлов на некоторые ферменты состоит в связывании двух стоящих поблизости сульфгидрильных групп (SH-групп). Инактивация SH-ферментов требует значительно меньших концентраций металла в клетке, чем это необходимо для коагуляции белков. Течение обменных процессов нарушается, рост микробов приостанавливается. Препараты висмута и сейчас применяются как химиотерапевтические средства при лечении язвенной болезни желудка, сифилиса. При отравлении препаратами металлов происходит подавление SH-ферментов в клетках макроорганизма с резким нарушением обмена веществ. Наибольшие концентрации металла создаются в почках, через которые они выводятся из организма. Поражение почек – один из характерных симптомов отравления препаратами ртути, висмута и других тяжелых металлов.

В настоящее время препараты тяжелых металлов применяются довольно редко: серебра нитрат – при конъюнктивите, вызванном хламидиями (трахома), реже другими бактериями; протаргол и колларгол – при конъюнктивитах, ринитах, уретритах, хронических циститах; цинка сульфат – в виде глазных капель вместе с борной кислотой – при конъюнктивитах; препараты висмута - дерматол и ксероформ – как антисептические, вяжущие, подсушивающие средства при заболеваниях кожи в составе присыпок, мазей, паст.

Спирты. В медицине применяется только этиловый, или винный, спирт . Он оказывает на ткани раздражающее (20 – 40 % растворы), а в больших концентрациях (70 – 95 %) – высушивающее и дубящее действия. Для обработки рук предпочтительнее пользоваться 70 % спиртом, так как более крепкие растворы сильно дубят кожу, препятствуя проникновению антисептика в поры и воздействию на находящихся там микробов. Механизм антисептического действия состоит в отнятии воды у микробных клеток и коагуляции их белков. Как раздражающее средство 20 – 40 % спирт используют для компрессов, растираний, 90 – 95 % спирт применяют для стерилизации хирургических инструментов.

Альдегиды. Подобно этиловому спирту, формальдегид оказывает на ткани дубящее действие (отнимает воду из поверхностных слоев клеток). Коагулирует белки микробов, оказывая антисептический и дезинфицирующий эффекты. Из препаратов, содержащих формальдегид, применяют формалин и гексаметилентетрамин (уротропин).

Формалин представляет собой 40 % водный раствор формальдегида. Применяют в качестве антисептика и дубящего средства для обработки рук, при повышенной потливости ног (0,5 – 1 % растворы), для стерилизации инструментов (0,5 % раствор) и как консервант. Для дезинфекции одежды используют в пароформалиновых камерах.

Гексаметилентетрамин в кислой среде расщепляется и, освобождая формальдегид, оказывает антисептическое действие. Предполагают, что в здоровых тканях, имеющих щелочную реакцию, он не действует. Препарат избирательно расщепляется лишь в кислой среде очага воспаления и здесь проявляет свой антисептический эффект. Гексаметилентетрамин назначают внутрь (по 0,5 – 1,0 5 раз в день после еды) или внутривенно (по 5 – 10 мл 40 % раствора) при инфекциях мочевыводящих путей. Гексаметилентетрамин в большей мере активен при инфекции, вызванной грамотрицательной микрофлорой. Может вызывать раздражение мочевыводящих путей. С появлением антибиотиков и сульфаниламидов этот препарат почти утратил свое значение.

Фенолы. Фенол чистый (карболовая кислота) является старейшим антисептиком. Противомикробная активность фенола сейчас служит эталоном для оценки новых антисептических и дезинфицирующих средств («фенольный коэффициент»). Фенол обладает также местно-анестеризующим действием, которому предшествует раздражающий эффект. Хорошо всасывается через кожу и слизистые оболочки. Если количество всосавшегося фенола велико, появляются симптомы отравления: головокружение, шум в ушах, слабость, потливость, одышка, тахикардия; при тяжелом отравлении – коллапс, расстройства дыхания. Местное применение концентрированных растворов фенола (2 % и выше) вызывает ожог кожи. Фенол в виде 2 – 5% мыльно-карболовой смеси применяют для дезинфекции помещений, предметов ухода за больным, одежды, инфицированных выделений. Более широко в этих случаях применяют лизол (раствор крезолов в калийном мыле).

Кислоты и щелочи. Противомикробные свойства кислот обусловлены специфическим действием молекул и способностью изменять рН среды в кислую сторону. Такой сдвиг является неблагоприятным для развития многих микроорганизмов. В практике обычно используют салициловую, борную, реже бензойную кислоты для лечения различных кожных заболеваний (в виде присыпок, мазей, паст). Борную кислоту (2 – 4 % раствор) иногда применяют для полоскания полости рта и зева, промывания глаз; она входит в состав многих готовых лекарственных форм («бикарминт», «бороментол», «фукорцин» и др.).

Из щелочей в качестве антисептиков применяются раcтвор аммиака (нашатырный спирт содержит 10 % аммиака) и раствор натрия гидрокарбоната . Раствор аммиака (0,5 %) используют для обработки рук хирурга. Натрия гидрокарбонат обладает хорошими моющими свойствами и применяется для полоскания рта и горла при тонзиллите, промывании глаз, стерилизации инструментов.

Красители. Эта группа занимает пограничное положение между антисептиками и химиотерапевтическими средствами. Красители обладают некоторой избирательностью действия в отношении определенных микроорганизмов и иногда применяются с целью резорбтивного лечения. Сюда относят бриллиантовый зеленый, метиленовый синий и этакридина лактат (риванол). Все они эффективны при инфекции, вызванной кокками, не раздражают ткани, не токсичны в используемых концентрациях.

Бриллиантовый зеленый в виде 1 – 2 % спиртового (или водного) раствора применяется для смазываний при гнойничковом поражении кожи (пиодермия, фолликулит), при небольших порезах кожи, инфекционных заболеваниях век (блефарит).

Метиленовый синий используется для промывания при циститах, уретритах. Этот препарат является антидотом при отравлении цианидами, поскольку он в определенных дозах способен переводить гемоглобин в метгемоглобин, связывающийся с цианидами и образующий при этом нетоксичный цианметгемоглобин.

Этакридина лактат (риванол) применяется для промывания и лечения гнойных ран, ожогов, промывания полостей и т. п. в виде растворов, мазей, паст.

Препараты растений. В качестве антисептиков в домашних условиях часто применяются различные лекарственные растения (цветки календулы, ромашки, листья шалфея, эвкалипта и др.) в виде настоев, отваров, настоек; выпускаются и готовые препараты этих растений (ромазулан – из ромашки, сальвин – из шалфея, хлорофиллипт – из эвкалипта и др.). В качестве действующих начал, проявляющих противомикробные свойства, они содержат фенолы, смолы, сапонины, эфирные масла, дубильные вещества, кислоты и другие вещества. Сведения об этих растениях, антисептических сборах, приготовлении препаратов и их применении можно найти в справочниках по фитотерапии.